2026年度中国汽车十大技术趋势报告

2026中国汽车技术十大趋势:无人驾驶、超充、AI座舱领衔,行业迈向“市场可用”新阶段

近日,中国汽车工程学会与国汽战略院联合发布《2026年度中国汽车十大技术趋势》报告。这份历经4轮德尔菲调研、汇聚120家单位378位专家(含院士、企业CTO等)智慧的成果,聚焦节能与新能源汽车技术路线个专题”,清晰勾勒出明年中国汽车技术的创新脉络。从无人驾驶突破到新能源补能升级,从智能座舱进化到核心芯片应用,多维度推动行业从“技术可行”向“市场可用”跨越,为广大购买的人带来更智能、高效、低碳的出行新体验。

作为“辅助驾驶”与“自动驾驶”的关键分水岭,L3级有条件自动驾驶技术在2026年将迎来重要转折——技术方案逐步收敛。此前行业探索阶段的功能堆砌、配置冗余将被统一方案替代,感知硬件上多传感器融合成为主流,前视摄像头、激光雷达、毫米波雷达等搭配形成安全冗余,算法层面则通过端到端模型与世界模型融合,提升复杂路况下的认知与决策能力,单车算力也将集中到1000-1500 TOPS区间。这一收敛不仅为行业建立统一性能基准、完善法规体系奠定基础,还将推动核心硬件成本下降,目前比亚迪、长安、宇通等9家车企已进入L3准入试点,明年有望加速向市场落地。

智能座舱的进化同样令人期待,端到端AI Agent技术将在2026年进入规模化量产阶段。不同于传统“指令执行者”,这种AI Agent能融合舱内外信息与用户习惯自主决策:出行导航Agent可提前规划最优路线,数字娱乐Agent能根据用户偏好推荐内容,通讯办公Agent则无缝衔接工作场景,再加上长时空记忆能力,它能主动预判需求、减少交互频次,让智能座舱真正成为“出行伙伴”。蔚来、东风、奇瑞及丰田等车企已计划推进该技术上车,明年消费者有望亲身体验这种“主动服务式”的座舱交互。

支撑智能技术落地的核心硬件中,HBM芯片将成为高端车型的“新标配”。随着车载大模型参数与训练数据量爆炸式增长,传统内存已成为制约算力发挥的“内存墙”,而HBM芯片通过垂直堆叠DRAM、采用硅通孔技术实现高速互联,在有限空间内平衡超高带宽、低功耗与高集成度,是目前唯一能满足AI高性能计算的量产存储方案。2025年HBM已广泛应用于AI计算基础设施,市场由三星、SK海力士、美光主导,2026年伴随产能与良率提升,其在高端车型的渗透率预计超30%,国内存储厂商也已启动车端技术验证,为后续普及铺路。

新能源汽车领域,补能效率与电池技术的突破形成“双轮驱动”。电动重卡的兆瓦超充技术将迎来爆发,基于全液冷架构与多级功率池化管理,电动重卡补能时间从1.5-2小时大幅压缩至15分钟(实现10%到80%电量补充),全液冷设计确保极限环境下的可靠性,AI算法还能协同电池散热保障安全。2025年已有50多款兆瓦超充车型上市,2026年新上市车型有望超百款,应用场景也将从城市短途(日均300公里以下)向中长途拓展,彻底解决电动重卡的“补能焦虑”。

电池技术方面,固液混合电池成为过渡阶段的关键选择。液态电池能量密度已触达300Wh/kg天花板,全固态电池则面临材料与工程化挑战,需3-5年才能量产,而固液混合电池兼顾更高能量密度(迈向300-400Wh/kg)与安全性,还能兼容现有液态电池产线年该技术已在上汽智己、蔚来、奔驰等车型小范围应用,2026年搭载规模将攀升至十万辆级,清陶能源、卫蓝新能源等企业也在扩建产能,为全固态电池量产争取窗口期。此外,大电量HEV(搭载5kWh左右电池)将在全球市场量产,通过减少发动机低效启停提升平顺性,还能支撑组合驾驶辅助、持续OTA等高功耗智能功能,未来随着成本摊薄,有望与传统燃油车实现同价,满足严苛的油耗与碳排放法规。

在整车能效与安全领域,高效宽温域热泵系统将大幅提升普及度。传统纯电车依赖PTC加热模块,能效低且耗电,而新一代热泵结合R744/R290等环保冷媒、多热源架构与热气旁通技术,能在-20℃极寒环境稳定制热,低温续航衰减降低40%以上,-10℃制热效率(COP)从1.8提升至2.4,3分钟就能让座舱温度达到65℃。2025年国内市场渗透率已超20%,2026年有望突破40%,比亚迪、吉利、特斯拉等车企的中高端车型已率先应用这一技术。

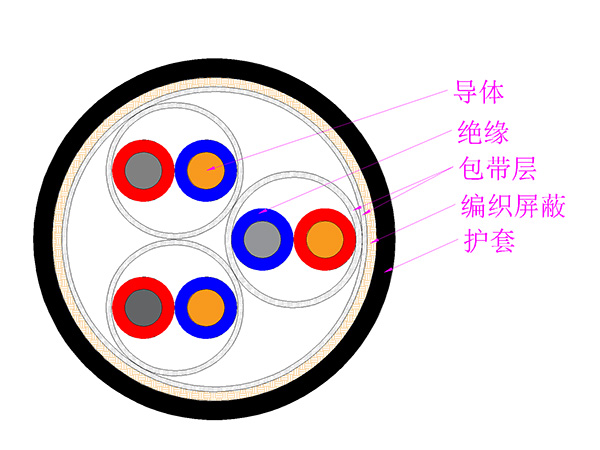

分布式驱制动系统则突破集成设计瓶颈,通过轮边/轮毂电机与EMB(电子机械制动)的一体化机械设计、控制系统融合,实现毫秒级驱制动协同,重构防滑控制技术,既提升车辆运动安全性与驾乘体验,又能优化能量经济性。2025年比亚迪、华为、吉利等已推进研发,2026年将完成台架测试与实车道路验证,为后续量产打下基础。车载光通信技术也将迎来关键节点,相比传统电缆,其在带宽、时延、轻量化、抗干扰性上优势显著,能提升自动驾驶感知精度与决策效率,2026年将实现通信芯片、确定性协议、宽温域光收发器件等车规级突破,北理工、比亚迪、长安等正推进实车验证与标准体系建设。

车路云协同技术则让智能驾驶告别“单车智能”局限,通过联网车辆、智慧道路与云端平台的深度融合,为车辆提供超视距信息,增强复杂“长尾”场景感知能力,云端平台还能汇聚多源数据提供全局交通信息与高性能算力支持。2025年行业已启动“云支持自动紧急制动”“绿波车速引导”“协作式车辆汇入”等功能验证,2026年将有7家车企量产搭载该技术的车型,部分场景将正式落地。

整体来看,2026年中国汽车技术将呈现“突破关键瓶颈、规模落地加速”的特征:自动驾驶从“探索”走向“规范”,新能源补能从“慢充”迈向“超充”,智能硬件从“依赖进口”转向“国产探索”,每一项技术进步都在推动行业向高效、智能、低碳方向迈进。这份报告不仅是技术趋势的预判,更折射出中国汽车产业从“跟随”到“引领”的创新底气,未来3-5年,这些技术还将持续迭代,重塑全球汽车产业格局,也为消费的人带来更便捷、安全、绿色的出行生活。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。